無障礙閱讀

無障礙閱讀

景區概況

景區概況

景區美圖

景區美圖

景區視頻

景區視頻

聯繫我們

聯繫我們

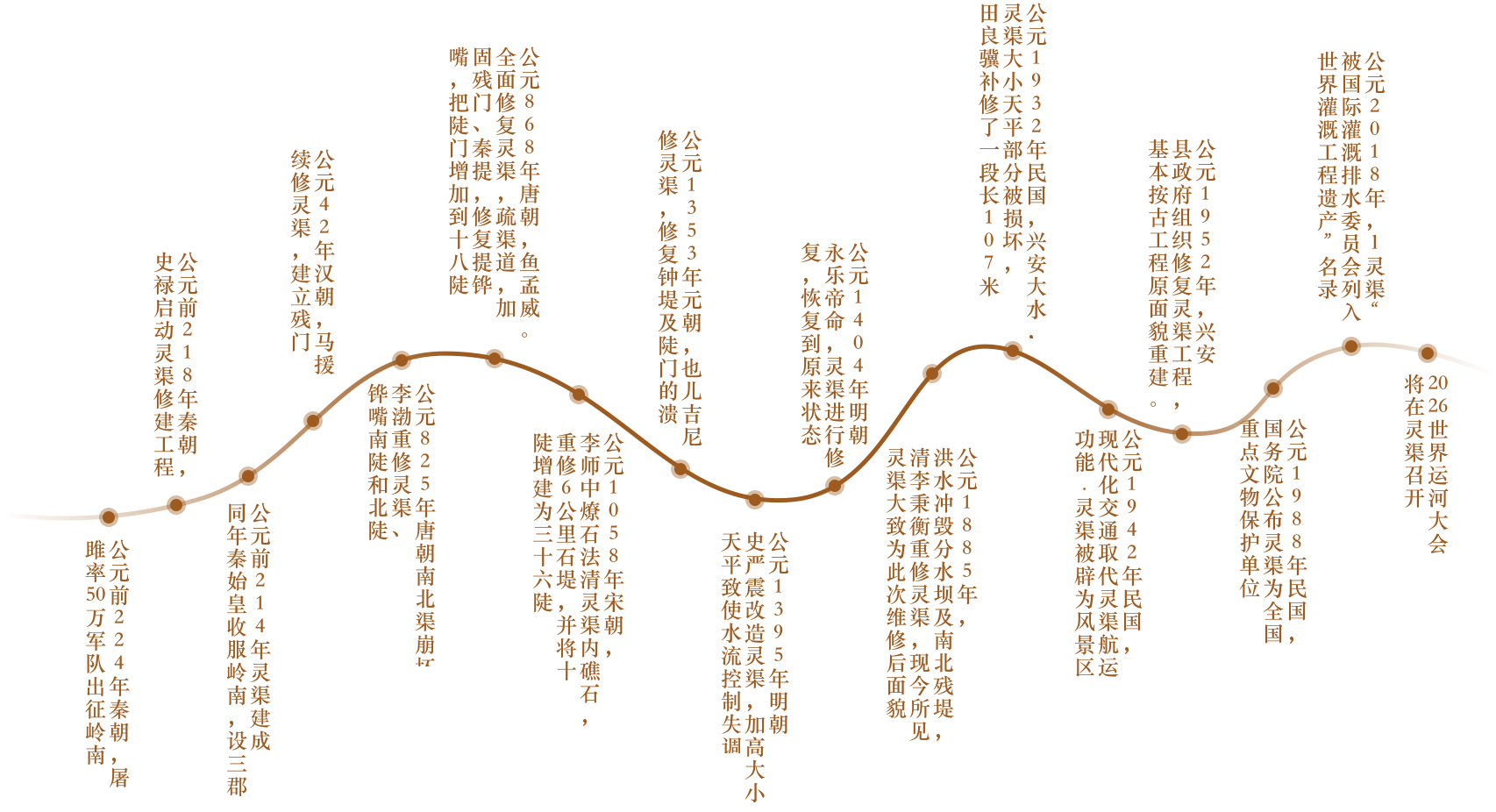

靈渠、古稱離水、零渠、秦鑿渠、陡河等,建成於公元前214年,與都江堰、鄭國渠並稱為"秦統一中國進程中的三大水利工程",被譽為"世界古代水利建築明珠"。

靈渠全長37公里,主體工程包括鈀嘴、大小天平壩、南北二渠、秦堤、洩水天平、陡門等,附屬設施有堰壩、橋樑、水涵等。靈渠溝通湘漓二水,連接長江水系與珠江水系,在促進統一嶺南、鞏固邊疆、民族交融、文化交流、商貿流通以及古代海上絲綢之路形成等方面均作出了重大貢獻。

靈渠的修建直接服務於秦始皇南征百越的軍事需求,是鞏固中央王朝對嶺南統治的關鍵工程。

破解南征困境:戰國末期,嶺南地區(今廣東、廣西、越南北部一帶)的 「百越」 部落尚未臣服,秦軍南征時因南嶺阻隔,糧草運輸全靠陸路,山路崎嶇、運力低下,導致 「三年不解甲弛弩」,軍事進展緩慢。

打通戰略通道:公元前 214 年靈渠開通後,秦軍通過長江支流湘江進入靈渠,再轉入珠江支流漓江,實現了 「湘漓分派,相濟通航」。水路運輸使糧草、兵員得以快速南下,秦軍迅速扭轉戰局,最終平定百越,將嶺南地區正式納入中央王朝版圖,首次實現了中原與嶺南的政治統一。

長期軍事保障:此後,靈渠成為歷代王朝控制嶺南的軍事通道,每當南方出現叛亂或邊疆防禦需求時,中央軍隊可通過靈渠快速投送兵力、補給物資,強化了中央對南方的軍事威懾,鞏固了多民族國家的統一。

靈渠是世界上最早實現長江流域與珠江流域貫通的人工運河,其工程智慧與歷史價值獨一無二:

水系貫通的里程碑:長江與珠江是中國南方兩大獨立水系,靈渠通過巧妙設計(引湘入漓),首次將兩大流域連為一體,打通了中國南北水上交通的 「最後一公里」,使中原與嶺南的水上運輸從 「隔絕」 變為 「直達」。

水利工程的典範:靈渠全長 37 公里,其核心技術 「陡門」(相當於現代船閘)是世界上最早的船閘系統 —— 通過分級提升水位,解決了湘漓兩江水位差(約 6 米)的通航難題,比歐洲最早的船閘早 1000 多年。這種 「以閘節水、以水行船」 的設計,體現了古代工匠對水文、力學的精準把握,成為後世水利工程的範本。

歷史延續性:自秦至近代鐵路、公路興起前,靈渠作為南北水運主幹道持續通航 2000 餘年,是中國歷史上使用時間最長的人工運河之一,其穩定性與實用性遠超同期世界其他水利工程。

靈渠以其卓越的工程技術和歷史價值,獲得了中外學界的高度評價:

與都江堰、鄭國渠並稱為 「秦代三大水利工程」,但其獨特的 「跨流域通航」 功能,在古代水利中獨樹一幟。

被國際水利學界譽為 「世界古代水利建築明珠」,其陡門設計被視為 「船閘之父」,為後世運河工程(如京杭大運河)提供了重要技術借鑒。

2018 年,靈渠入選 「世界灌溉工程遺產」,成為中國古代水利成就走向世界的重要標誌。

靈渠的影響遠超軍事與交通,更深刻塑造了中國南方的發展格局:

經濟開發:通航後,中原的鐵器、絲綢、手工業技術通過靈渠傳入嶺南,而嶺南的稻米、香料、珍珠等物產則北運中原,推動了嶺南地區從 「蠻荒之地」 向 「魚米之鄉」 的轉變,加速了南方農業、手工業的發展。

文化融合:中原文化(如文字、禮儀、科舉制度)通過靈渠南下,與嶺南的百越文化碰撞融合,形成了獨特的嶺南文化(如粵語、嶺南建築),增強了南方地區對中央王朝的文化認同,為多民族國家的凝聚奠定了文化基礎。

諮詢電話:

諮詢電話:

投訴電話:

投訴電話:

救援電話:

救援電話: