无障碍阅读

无障碍阅读

景区概况

景区概况

景区美图

景区美图

景区视频

景区视频

联系我们

联系我们

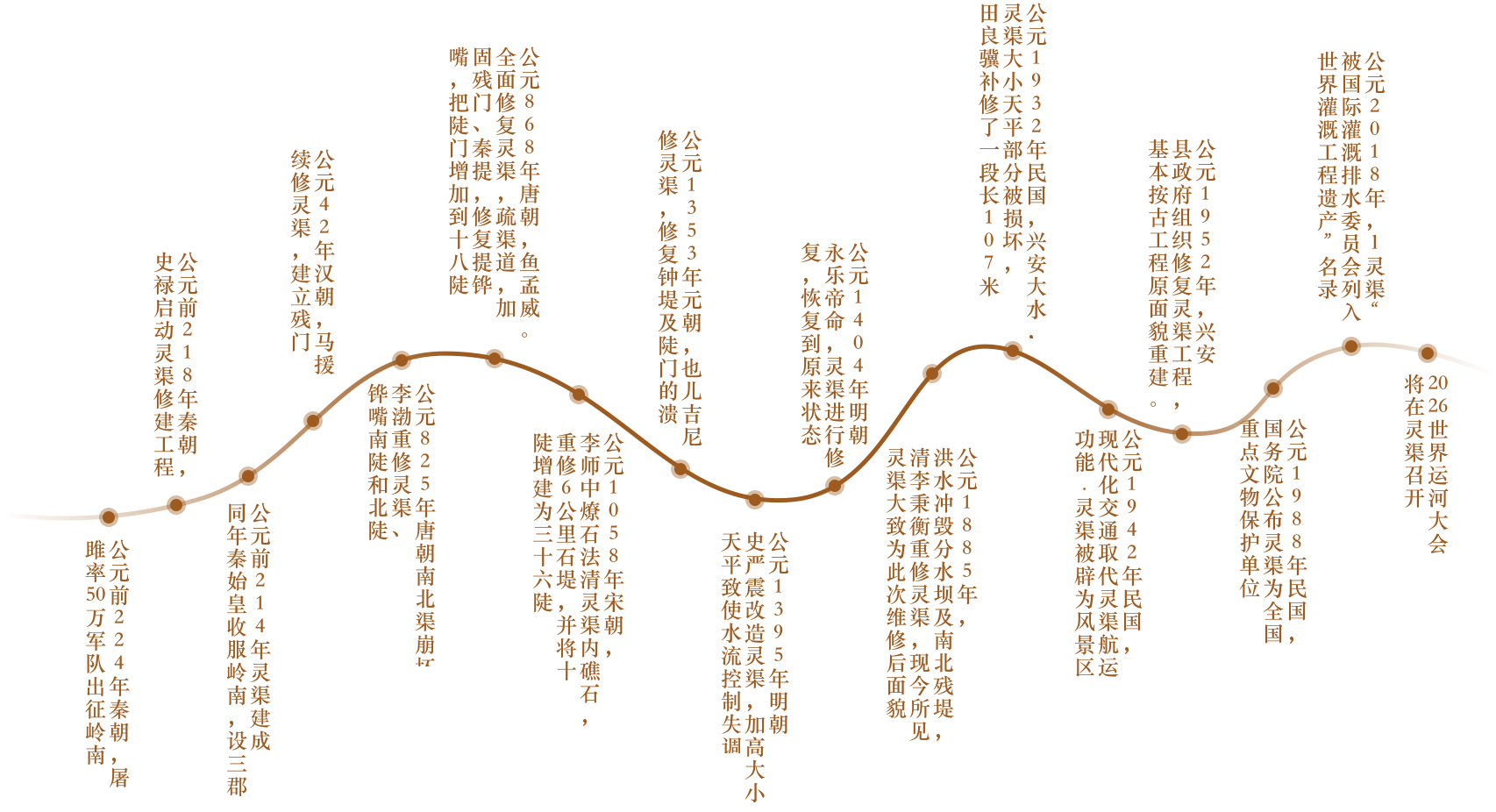

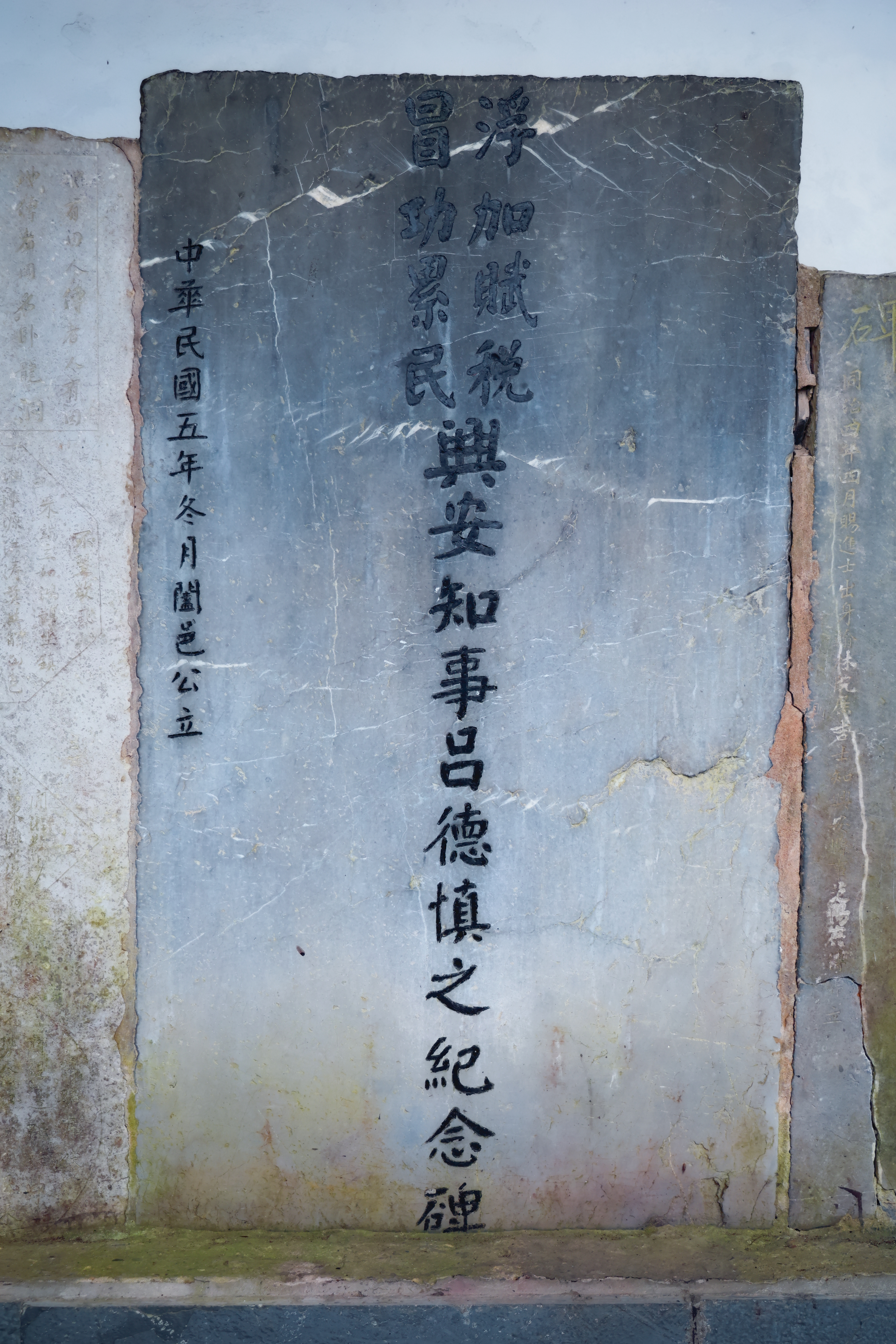

灵渠、古称离水、零渠、秦凿渠、陡河等,建成于公元前214年,与都江堰、郑国渠并称为“秦统一中国进程中的三大水利工程”,被誉为“世界古代水利建筑明珠”。

灵渠全长37公里,主体工程包括铧嘴、大小天平坝、南北二渠、秦堤、泄水天平、陡门等,附属设施有堰坝、桥梁、水涵等。灵渠沟通湘漓二水,连接长江水系与珠江水系,在促进统一岭南、巩固边疆、民族交融、文化交流、商贸流通以及古代海上丝绸之路形成等方面均作出了重大贡献。

灵渠的修建直接服务于秦始皇南征百越的军事需求,是巩固中央王朝对岭南统治的关键工程。

破解南征困境:战国末期,岭南地区(今广东、广西、越南北部一带)的 “百越” 部落尚未臣服,秦军南征时因南岭阻隔,粮草运输全靠陆路,山路崎岖、运力低下,导致 “三年不解甲弛弩”,军事进展缓慢。

打通战略通道:公元前 214 年灵渠开通后,秦军通过长江支流湘江进入灵渠,再转入珠江支流漓江,实现了 “湘漓分派,相济通航”。水路运输使粮草、兵员得以快速南下,秦军迅速扭转战局,最终平定百越,将岭南地区正式纳入中央王朝版图,首次实现了中原与岭南的政治统一。

长期军事保障:此后,灵渠成为历代王朝控制岭南的军事通道,每当南方出现叛乱或边疆防御需求时,中央军队可通过灵渠快速投送兵力、补给物资,强化了中央对南方的军事威慑,巩固了多民族国家的统一。

灵渠是世界上最早实现长江流域与珠江流域贯通的人工运河,其工程智慧与历史价值独一无二:

水系贯通的里程碑:长江与珠江是中国南方两大独立水系,灵渠通过巧妙设计(引湘入漓),首次将两大流域连为一体,打通了中国南北水上交通的 “最后一公里”,使中原与岭南的水上运输从 “隔绝” 变为 “直达”。

水利工程的典范:灵渠全长 37 公里,其核心技术 “陡门”(相当于现代船闸)是世界上最早的船闸系统 —— 通过分级提升水位,解决了湘漓两江水位差(约 6 米)的通航难题,比欧洲最早的船闸早 1000 多年。这种 “以闸节水、以水行船” 的设计,体现了古代工匠对水文、力学的精准把握,成为后世水利工程的范本。

历史延续性:自秦至近代铁路、公路兴起前,灵渠作为南北水运主干道持续通航 2000 余年,是中国历史上使用时间最长的人工运河之一,其稳定性与实用性远超同期世界其他水利工程。

灵渠以其卓越的工程技术和历史价值,获得了中外学界的高度评价:

与都江堰、郑国渠并称为 “秦代三大水利工程”,但其独特的 “跨流域通航” 功能,在古代水利中独树一帜。

被国际水利学界誉为 “世界古代水利建筑明珠”,其陡门设计被视为 “船闸之父”,为后世运河工程(如京杭大运河)提供了重要技术借鉴。

2018 年,灵渠入选 “世界灌溉工程遗产”,成为中国古代水利成就走向世界的重要标志。

灵渠的影响远超军事与交通,更深刻塑造了中国南方的发展格局:

经济开发:通航后,中原的铁器、丝绸、手工业技术通过灵渠传入岭南,而岭南的稻米、香料、珍珠等物产则北运中原,推动了岭南地区从 “蛮荒之地” 向 “鱼米之乡” 的转变,加速了南方农业、手工业的发展。

文化融合:中原文化(如文字、礼仪、科举制度)通过灵渠南下,与岭南的百越文化碰撞融合,形成了独特的岭南文化(如粤语、岭南建筑),增强了南方地区对中央王朝的文化认同,为多民族国家的凝聚奠定了文化基础。

咨询电话:

咨询电话:

投诉电话:

投诉电话:

救援电话:

救援电话: